Упакованные грезы

или костюм эпохи Ар-деко в Государственном Эрмитаже

Итак, большой рассказ о прекрасной выставке «Упакованные грезы». С картинками!

(Если нажать на фотографию, она увеличится и будет видна подпись)

(Если нажать на фотографию, она увеличится и будет видна подпись)

В последнее время Эрмитаж как-то радует выставками. И темами, и самим выставочным пространством – продуманным, вовлекающим тебя в нужную атмосферу, создающим точное настроение.

Таково и пространство «Упакованных грез», выстроенное под кирпичными сводами Манежа Малого Эрмитажа.

Таково и пространство «Упакованных грез», выстроенное под кирпичными сводами Манежа Малого Эрмитажа.

Само название довольно странно звучит, вроде понятно и вроде не совсем. Его взяли из очень любопытной книги философа Маршалла Маклюэна «Понимание медиа: внешние расширения человека».

Там написано вот что:

Там написано вот что:

“

Кино не только есть наивысшее выражение механизма, оно еще и парадоксальным образом предлагает как свой продукт самый магический из потребительских товаров, а именно — грезы. И потому не случайно, что кино отличилось как средство коммуникации, предложившее бедным роли богатых и власть имущих, о которых даже в корыстолюбивых грезах не мечталось. В главе, посвященной фотографии, было, в частности, отмечено, что фотография в прессе заставила по-настоящему богатых людей сойти с путей показного потребления. Показную жизнь, которую фотография отобрала у богатых, кино щедрой рукой раздает бедным:

Голливудские заправилы не ошиблись, когда положились в своих действиях на допущение, что кино даст американскому иммигранту средство безотлагательного самоосуществления. Эта стратегия, сколь бы она ни была достойна сожаления в свете «абсолютного идеального добра», совершенным образом гармонировала с формой фильма. Это означало, что в 20-е годы американский образ жизни был упакован и экспортирован во все уголки земного шара. Мир принялся энергично скупать упакованные грезы. Фильм не просто сопровождал первую великую потребительскую эпоху; это был также стимул, реклама и сам по себе основной товар.

О, какая удача, как мне повезло!

Я буду жить в роскоши,

Потому что мой карман полон грез.

Голливудские заправилы не ошиблись, когда положились в своих действиях на допущение, что кино даст американскому иммигранту средство безотлагательного самоосуществления. Эта стратегия, сколь бы она ни была достойна сожаления в свете «абсолютного идеального добра», совершенным образом гармонировала с формой фильма. Это означало, что в 20-е годы американский образ жизни был упакован и экспортирован во все уголки земного шара. Мир принялся энергично скупать упакованные грезы. Фильм не просто сопровождал первую великую потребительскую эпоху; это был также стимул, реклама и сам по себе основной товар.

Итак, упакованные грезы – это, в том числе, завернутый в красивую обертку, набиравший в 1920-е – 30-е силу, Голливуд, с его иллюзиями, блеском, шармом. Жизнь вымышленная, надолго ставшая манящей и притягательной. Жизнь на экране, заставляющая нас забыть о всех разбитых мечтах, бытовых неурядицах и проблемах и окунуться в мир грез.

Норма Ширер в фильме Riptide (1934)

ECO DEL CINEMA, n. 132, novembre 1934, Public Domain. Wikimedia Commons

Жозефин Бейкер танцует чарльстон в кабаре Фоли-Бержер. 1926

Walery, Polish-British, 1863-1929. Public Domain. Wikimedia Commons

Что было абсолютно своевременно и востребованно в мире Интербеллума – коротком периоде между двух мировых войн. Когда хотелось оставить позади недавно пережитое и не думать о тучах, так ощутимо сгущавшихся на горизонте истории.

Вообще, после прохождения по выставке, после созерцания изумительно красивых платьев, туфелек, сумочек – о, эти сумочки! – остается странное ощущение витающей в воздухе … истерики или предыстерики. Блеска на грани транса, исступления, экстаза…

Вообще, после прохождения по выставке, после созерцания изумительно красивых платьев, туфелек, сумочек – о, эти сумочки! – остается странное ощущение витающей в воздухе … истерики или предыстерики. Блеска на грани транса, исступления, экстаза…

Люди устраивают вечеринки, чтобы забыть, что им некуда идти после них

…Roaring '20s. Ревущие 20-е…

Но пойдем, пройдемся?

Если вы соберетесь – берите аудиогид. Или экскурсию. Если вы, конечно, не знаток моды и модных технологий эпохи Ар-деко. Кое-что я записала и расскажу. Но не все.

Но пойдем, пройдемся?

Если вы соберетесь – берите аудиогид. Или экскурсию. Если вы, конечно, не знаток моды и модных технологий эпохи Ар-деко. Кое-что я записала и расскажу. Но не все.

Платья

Начнем с платьев. В коллекции Назима Мустафаева есть творения самых известных модных домов и модельеров того времени. На выставке представлено 400 нарядов!

И почти всех их объединяет одно – совершенно простой силуэт. Да, практически, нет там силуэта. Прямые, короткие платья, большинство без рукавов. Такие лучше всего смотрятся на очень худых девушках с мальчишеской фигурой.

И почти всех их объединяет одно – совершенно простой силуэт. Да, практически, нет там силуэта. Прямые, короткие платья, большинство без рукавов. Такие лучше всего смотрятся на очень худых девушках с мальчишеской фигурой.

Они очень свободные. Потому что и женщины того периода хотели быть свободными! И были ими, ибо в Первую Мировую им пришлось примерить на себя многие мужские занятия, и это ощущение самостоятельности и самодостаточности должно было отразиться в одежде.

1920-s. Photo shoot restored

A real roaring twenties fashion shoot. AI colorized and upscaled to a 4K 60fps HD video. Filmed at the Albright-Knox Art Gallery in Buffalo (N.Y.) May 12th 1929. Published by GlamourDaze with the kind permission of the University of South Carolina.

AI restoration by GlamourDaze.com

AI restoration by GlamourDaze.com

Взгляните на меня. Я знаю, чего хочу. Я знаю это совершенно точно. Расступитесь! На колени! Я свободна. Ничто меня не остановит. Я за рулем гоночной машины, и свою жизнь проживаю именно так. Пропустите. До смерти хочется меня остановить? Немыслимо. Мечтаете о поцелуе, об объятии? Возможно. Но решать мне. Мне. Тамаре де Лемпицка.

Dancing on the beach

By William James. This image is available from the City of Toronto Archives, listed under the archival citation Fonds 1244, Item 1944. Wikimedia Commons

Девушки Интербеллума водили автомобиль, самолеты, участвовали в гонках, играли в теннис и управляли яхтами, начали заниматься бизнесом, поздно выходили замуж и проживали жизнь как только могли. Конечно, не все, но тенденция была именно такова.

Им не нужны были больше пышные прически Belle Epoque, фижмы и корсеты. Короткие стрижки, нижнее белье и одежда, не стеснявшие движений, – вот, что было на пике моды. А аристократическую бледность сменил аристократический загар, свидетельствоваший о том, что его обладательница – сама хозяйка своей жизни.

Но женщины оставались женщинами. А Ар-деко – Ар деко. С его любовью к дорогим материалам, блеску, геометрии. Кажущейся «простоте».

Незамысловатые по силуэту платья так хороши благодаря умелому декору (деко же!) – вышивке, стразам, пайеткам, бисеру, стеклярусу, бусинам из дутого стекла. Шик как он есть!

немного о бисере…

Еще в XII веке стеклодувы Венеции научились делать бусины размером с маковое зернышко. Так началась триумфальная история бисера, немного сегодня позабытого. Венецианцы строго хранили секрет своего бисера, но два столетия спустя в другом европейском центре стекла – Богемии, научились делать стекло, обладавшее большей физической плотностью, что позволяло делать бусинам огранку. В XVII веке бисер стали делать в Англии, Франции, Германии, позже и в России.

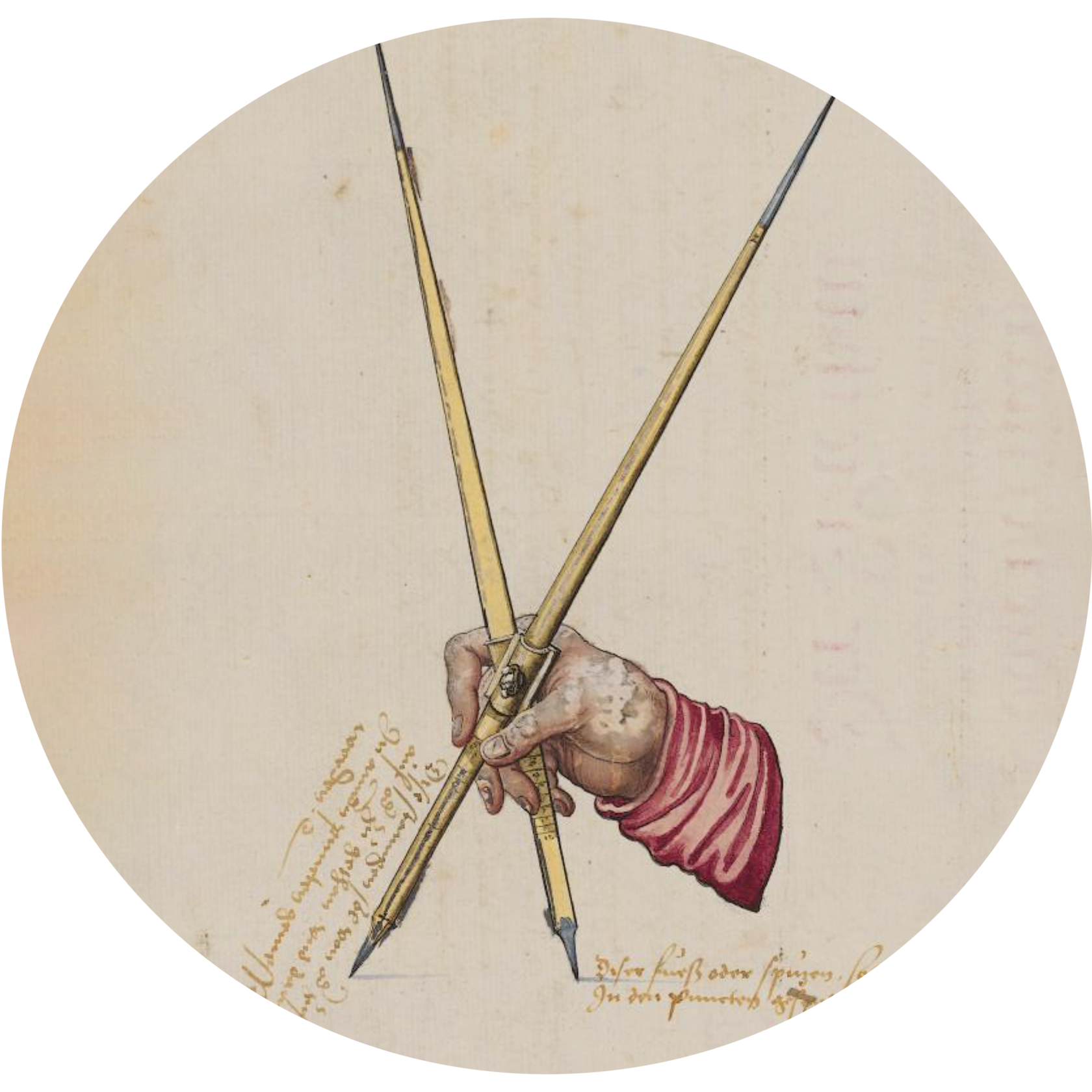

Вышивка бисером на платье эпохи Ар-деко

© Ольга Неуймина

В XIX веке особую популярность получил бисер под названием «бургиньон». Вообще, «бургиньон» – это фальшивый жемчуг. Его запатентовал в XVII веке француз Жаквин. Выдувные стеклянные шарики он покрывал изнутри специальной эссенцией из вываренной рыбьей чешуи и наполнял шарики воском, чтобы придать им массу натуральной жемчужины.

А если воск не использовать, то получится как бы жемчуг, но очень легкий! Самыми тяжелыми были бусины металлического бисера, покрытого специальной амальгамой, что придавало им гипнотизирующий блеск!

Почему бисер так полюбили в эпоху ар-деко? Да очень просто – его можно было нанизывать на бахрому, которая при исполнении зажигательных танцев шелестела, развевалась и топорщилась, усиливая эффект разлетающейся от танцоров энергии.

А если воск не использовать, то получится как бы жемчуг, но очень легкий! Самыми тяжелыми были бусины металлического бисера, покрытого специальной амальгамой, что придавало им гипнотизирующий блеск!

Почему бисер так полюбили в эпоху ар-деко? Да очень просто – его можно было нанизывать на бахрому, которая при исполнении зажигательных танцев шелестела, развевалась и топорщилась, усиливая эффект разлетающейся от танцоров энергии.

На фоне сотен других выделяется одно платье, которое меня абсолютно покорило. Это платье-делфос дизайнера Мариано Фортуни, сделанное после 1910. Такой тип платьев еще называли платье-труба. Оно, безусловно, навеяно древнегреческими туниками. А стиль Ар-деко вдохновлялся всякой древностью и экзотикой. Это мы потом еще увидим.

Нежнейшего золотистого цвета, я бы сказала – цвета шампанского, без рукавов, с набивным поясом, сделанное из шелка и украшенное по боковым швам стеклянными бусинами. Но главное в нем – тончайшая плиссировка, секрет которой, как говорят, сегодня остается тайной.

Нежнейшего золотистого цвета, я бы сказала – цвета шампанского, без рукавов, с набивным поясом, сделанное из шелка и украшенное по боковым швам стеклянными бусинами. Но главное в нем – тончайшая плиссировка, секрет которой, как говорят, сегодня остается тайной.

Фортуни – один из важнейших модельеров начала XX века, не менее значимый, чем Поль Пуаре, повлиявший на всю моду этого сложного столетия.

Фактически, Фортуни делает ставку на фактуру материала. И выигрывает. Пожалуй, это платье я бы и купила, и носила.

Искусствоведы же любят оценивать картины по тому, повесили бы они их у себя дома или нет. Ну вот, думаю, к платьям эта методика тоже очень даже применима.

Фактически, Фортуни делает ставку на фактуру материала. И выигрывает. Пожалуй, это платье я бы и купила, и носила.

Искусствоведы же любят оценивать картины по тому, повесили бы они их у себя дома или нет. Ну вот, думаю, к платьям эта методика тоже очень даже применима.

Обилие узоров, конечно поражает. И разнообразие цветов. Платья собраны по цветовой гамме. И так очень выигрышно смотрятся, не вступая в цветовой конфликт. Хотя могли бы, ибо иногда цвета просто удивительно неоново-современные. Зеленые, оранжевые… Много нейтральных оттенков, оттененных деталями.

Платье, которое мне как бы «предложили» примерить на себя…

© Ольга Неуймина

Я фотографировала одно такое платье, а подошедшая женщина, довольно старше меня, вдруг, улыбаясь, сказала (мне): «Девушка, Вам бы такое платье!» И я не могла не согласиться. Было бы неплохо…

Назим Мустафаев – владелец этой ошеломительной коллекции – пишет о моде 1920-х как о моде молодых. И это, конечно так. Ну и надо понимать, что всю эту красоту не носили на работу, не надевали машинистки в бюро или медсестры в больницах. Это наряд для вечера и танцев! Быстрых, с активными движениями ног, требующих свободы и легкости. Поэтому нет рукавов. Поэтому есть детали, которые помогут усилить ощущения вихря и месмерического мерцания.

1920-s. Women Dancing

Как вот на этом французском платье 1920-х из атласа со стразами и вышивкой. Посмотрите, на спине – «висюлька». Кстати, и глубокая шлица, позволяющая делать свободные танцевальные па.

И спереди тоже «висюлька», подвешенная к как бы поясу, который тоже чисто декоративен. А теперь представьте, как девушка в таком платье танцует чарльстон. И все эти блестящие подвески раскачиваются в такт ее движениям, сверкают, ослепляют. Есть от чего закружиться голове!

И спереди тоже «висюлька», подвешенная к как бы поясу, который тоже чисто декоративен. А теперь представьте, как девушка в таком платье танцует чарльстон. И все эти блестящие подвески раскачиваются в такт ее движениям, сверкают, ослепляют. Есть от чего закружиться голове!

Еще один изумительный дизайнер – британец Эдвард Молино, основавший в Париже свой собственный модный дом «Molyneux». Он делал наряды для уже зрелых женщин, а среди его клиенток было много королевских особ и кинозвезд. Он одевал, например, Грету Гарбо, Марлен Дитрих и Вивьен Ли.

Его «фишка» – утонченность и изысканность линий, определенные простота и консервативность. На выставке – его платье с вышивкой бисером из настоящей бирюзы (!).

Его «фишка» – утонченность и изысканность линий, определенные простота и консервативность. На выставке – его платье с вышивкой бисером из настоящей бирюзы (!).

А рядом французское платье, тоже вышитое, серое. На эту потрясающую вышивку бисером и стеклярусом ушло 245 часов. Это чуть больше шести 40-часовых рабочих недель…

Стиль Ар-деко смело искал вдохновения в глубоком прошлом. Или в других странах. А эти страны, в свою очередь, тоже хотели свой кусочек «упакованных грез».

Вот, например, Япония. Буквальная одержимость японской гравюрой плавно перетекла в увлеченность Японией и не могла не отразиться как на европейско-американской моде эпохи Ар-деко, так и на японской моде того же времени. В европейских вариациях кимоно торжествует мотив сакуры, а в японских появляется роза – цветок европейский и дорогой. Японки с удовольствием начинают комбинировать традиционные наряды с европейскими туфлями, сумочками или модной египетской шалью-асьют. Ношение европеизированных нарядов становится признаком прогрессивности и состоятельности.

Вот уж поистине мировой экспорт.

Вот, например, Япония. Буквальная одержимость японской гравюрой плавно перетекла в увлеченность Японией и не могла не отразиться как на европейско-американской моде эпохи Ар-деко, так и на японской моде того же времени. В европейских вариациях кимоно торжествует мотив сакуры, а в японских появляется роза – цветок европейский и дорогой. Японки с удовольствием начинают комбинировать традиционные наряды с европейскими туфлями, сумочками или модной египетской шалью-асьют. Ношение европеизированных нарядов становится признаком прогрессивности и состоятельности.

Вот уж поистине мировой экспорт.

Небольшая ремарка. В эпоху Ар-деко в Париже существовало около 700 модных мастерских, а доход от создания модных платьев равнялся доходам от сталелитейного производства Франции.

Обувь

Хотя платья на выставке – главные герои, особое внимание уделено обуви. Как сказала в одном интервью Нина Тарасова, заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, никогда обуви не уделялось столько внимания, сколько в эпоху джаза, шимми и чарльстона.

Здесь меня ждало несколько удивительных открытий.

Реклама туфель эпохи Roaring '20s

Размещена на одном из стендов выставки

Во-первых, знали ли вы, что каблук у туфель эпохи ар-деко был вполне самостоятельным аксессуаром? Таким же тщательно разработанным и декорированным, как и сами туфли, и платья, и сумочки. На выставке целая витрина заполнена одними лишь каблуками. На любой вкус!

Традиционно каблуки, появившиеся в Европе в позднее Средневековье и вошедшие в моду при Людовике XIV (причем, носили их тогда, в основном, мужчины), изготавливались из дерева и обтягивались тканью или кожей. В конце XIX века приталенный каблук под названием «Людовик» стали обтягивать новым материалом – целлулоидом.

немного о целлулоиде…

Целлулоид – первый искусственный материал в истории человечества. Он был изобретен англичанином Александром Парксом в 1855 году, но само название и способ его промышленного производства были запатентованы Джоном Хайятом в 1872 в США.

Целлулоид был идеальным «хамелеоном». Он мог имитировать что угодно, ибо легко окрашивался. Слоновая кость, перламутр, коралл, янтарь, фарфор, бронза, малахит, черепаховый панцирь – все ему было по плечу.

На него можно было нанести рисунок красками или тиснением. Или лак, имитировавший позолоту или бронзу. Он легко гравировался. Часто на черную или окрашенную поверхность наносили узор, который заполняли краской контрастных цветов.

В общем, целлулоид оказался совершенно незаменимым помощником при изготовлении каблуков, ибо предоставлял дизайнеру почти абсолютную свободу творчества.

Целлулоид был идеальным «хамелеоном». Он мог имитировать что угодно, ибо легко окрашивался. Слоновая кость, перламутр, коралл, янтарь, фарфор, бронза, малахит, черепаховый панцирь – все ему было по плечу.

На него можно было нанести рисунок красками или тиснением. Или лак, имитировавший позолоту или бронзу. Он легко гравировался. Часто на черную или окрашенную поверхность наносили узор, который заполняли краской контрастных цветов.

В общем, целлулоид оказался совершенно незаменимым помощником при изготовлении каблуков, ибо предоставлял дизайнеру почти абсолютную свободу творчества.

Были и алюминиевые каблуки, специальной конструкции. Алюминиевая площадка укреплялась сапожными гвоздями на пяточной части туфли, а в нее вворачивался длинный болт, который проходил внутри каблука Они тоже могли быть усыпанными стразами.

Целлулоидные роскошные каблуки делали во Франции. А обувь с ними была, в основном, американская. Каблуки продавались отдельно. Но каблук не был сменным (а жаль). Обычно придирчивые и богатые покупательницы могли выбрать себе каблук в момент заказа пары обуви. Или могли прийти к обувщику уже с купленными каблуками. Чтобы им сделали под них туфли.

Зато другие декоративные и функциональные детали были вполне себе сменными. Например, пряжки для туфель. Или декоративные накладки на обувные пуговицы. Или ремешки-стяжки, напоминающие как по своему внешнему виду, так и по «подаче» драгоценные браслеты. Такие ремешки были очень важны – танцуя шимми или фокстрот, нужно было быть особо уверенной в своей обуви, ее удобстве, прочности и, конечно, красоте.

Посмотрите, что написано на вкладке в футляр с такими ремешками:

Зато другие декоративные и функциональные детали были вполне себе сменными. Например, пряжки для туфель. Или декоративные накладки на обувные пуговицы. Или ремешки-стяжки, напоминающие как по своему внешнему виду, так и по «подаче» драгоценные браслеты. Такие ремешки были очень важны – танцуя шимми или фокстрот, нужно было быть особо уверенной в своей обуви, ее удобстве, прочности и, конечно, красоте.

Посмотрите, что написано на вкладке в футляр с такими ремешками:

Detachable • Extendible • Flexible

Aside from their beauty and fascination SPANS are of real value in abolishing gaping sides and slipping heels. Unique clasps grip the sides of the shoe securely, yet because of their self-adjusting feature SPANS will flex with every movement of the foot, affording comfort as well as security. SPANS are readily attached to any light-weight shoes and as easily detached and they add just that touch of smartness so much desired by every woman.

Съемные • Удлиняемые • Гибкие

Помимо своей красоты и очарования, SPANS действительно ценны тем, что избавляют вас от зазоров по бокам и норовящих соскользнуть каблуков. Уникальные застежки надежно фиксируют туфли, но благодаря своей саморегулирующейся функции SPANS легко подстраиваются под каждое движение ноги, обеспечивая комфорт и безопасность. SPANS легко крепятся к любой легкой обуви и так же легко снимаются, добавляя ту самую изящную изюминку, которую так желает видеть каждая женщина.

Aside from their beauty and fascination SPANS are of real value in abolishing gaping sides and slipping heels. Unique clasps grip the sides of the shoe securely, yet because of their self-adjusting feature SPANS will flex with every movement of the foot, affording comfort as well as security. SPANS are readily attached to any light-weight shoes and as easily detached and they add just that touch of smartness so much desired by every woman.

Съемные • Удлиняемые • Гибкие

Помимо своей красоты и очарования, SPANS действительно ценны тем, что избавляют вас от зазоров по бокам и норовящих соскользнуть каблуков. Уникальные застежки надежно фиксируют туфли, но благодаря своей саморегулирующейся функции SPANS легко подстраиваются под каждое движение ноги, обеспечивая комфорт и безопасность. SPANS легко крепятся к любой легкой обуви и так же легко снимаются, добавляя ту самую изящную изюминку, которую так желает видеть каждая женщина.

Туфель на выставке тоже очень много. Подобранные под платья, они позволяют в полной мере представить себе облик прожигательницы жизни 1920-х – 1930-х.

На некоторые, впрочем, стоит обратить особое внимание. Например, на туфли, сделанные дизайнером Франсуа Пине. Мы же все знаем «пинетки» – крошечные детские тапочки-туфельки-в-которых-не-ходят? Этим названием имя Пине выгравировано в вечности…наверное.

Туфли для взрослых, сделанные Франсуа Пине, отличались безупречным вкусом. Его каблук, из наложенных друг на друга слоев дерева, был более устойчивой формы и очень легким. Часто туфли Пине – а его клиентками были миллионерши и дамы высшего света – украшались изящной вышивкой. Причем, это была … мужская работа. Заготовку для туфель, из нескольких частей, раздавали вышивальщикам-надомникам. Они работали по образцу. Потом готовые детали собирались в одно целое. Но из-за такой методики работы, точнее, благодаря ей, не существовало двух одинаковых пар обуви Пине.

Туфли для взрослых, сделанные Франсуа Пине, отличались безупречным вкусом. Его каблук, из наложенных друг на друга слоев дерева, был более устойчивой формы и очень легким. Часто туфли Пине – а его клиентками были миллионерши и дамы высшего света – украшались изящной вышивкой. Причем, это была … мужская работа. Заготовку для туфель, из нескольких частей, раздавали вышивальщикам-надомникам. Они работали по образцу. Потом готовые детали собирались в одно целое. Но из-за такой методики работы, точнее, благодаря ей, не существовало двух одинаковых пар обуви Пине.

Еще один художник-сапожник высшего класса – Андре Перуджа. Выходец из семьи провинциального сапожника, он решил не останавливаться на достигнутом и открыл салон в Париже. Родом он из Ниццы. Говорят, что его первые (а, может, и не первые) творения были выставлены в витрине магазинчика в отеле Негреско, где их увидел Поль Пуаре.

В числе клиенток Перуджи были звезды немого кино и танцовщицы лучших кабаре. Вот уж завидная реклама в эпоху танцев!

Он сотрудничал с разными обувными компаниями, например с «Bob Inc.» или «Saks Fifth Avenue», а еще с Живанши и Эльзой Скиапарелли.

В числе клиенток Перуджи были звезды немого кино и танцовщицы лучших кабаре. Вот уж завидная реклама в эпоху танцев!

Он сотрудничал с разными обувными компаниями, например с «Bob Inc.» или «Saks Fifth Avenue», а еще с Живанши и Эльзой Скиапарелли.

Туфли созданные Андре Перуджа для компании «Bob Inc.»

Несомненно, деньги – приятная реальность, когда звенят в кошельке, но в голове постоянно возникало легкое сомнение: до какой степени я реальна?

Перуджа слыл эксцентриком, ибо имел привычку разговаривать со своими туфлями. Ну, творцу такое позволено, не так ли?

А еще здесь можно увидеть «самую дорогую обувь в мире». Вообще-то, это был «крючок», на который «ловил» своих первых покупателей еще один гений-эксцентрик Пьетро Янторни.

Пишут, что его жизнь окутана тайнами и неправдоподобными историями. Он прошел довольно трудный путь к славе – был подмастерьем без оплаты, потом работал у обувщика в Париже, подрабатывал мойщиком посуды, чтобы приобрести свои инструменты. А потом поездил по Европе, учился в первую очередь искусству делать совершенные обувные колодки (о, только женщины поймут, как важна хорошая колодка, особенно, если туфли на каблуке!).

А потом открыл в Париже свою мастерскую, в витрине которой разместил объявление: «Здесь продается самая дорогая обувь в мире!» И так оно и было.

А еще здесь можно увидеть «самую дорогую обувь в мире». Вообще-то, это был «крючок», на который «ловил» своих первых покупателей еще один гений-эксцентрик Пьетро Янторни.

Пишут, что его жизнь окутана тайнами и неправдоподобными историями. Он прошел довольно трудный путь к славе – был подмастерьем без оплаты, потом работал у обувщика в Париже, подрабатывал мойщиком посуды, чтобы приобрести свои инструменты. А потом поездил по Европе, учился в первую очередь искусству делать совершенные обувные колодки (о, только женщины поймут, как важна хорошая колодка, особенно, если туфли на каблуке!).

А потом открыл в Париже свою мастерскую, в витрине которой разместил объявление: «Здесь продается самая дорогая обувь в мире!» И так оно и было.

Для своих творений Янторни часто выбирал старинные материалы и ткани. Не брал заказ, если в нем было менее 10 пар обуви. Поставлял заказ только вместе с чулками. Зато упаковывал все в сундук, обитый сафьяном. Клиенты могли ждать заказа до трех (!) лет. Хорошо, что мода тогда была не так скоротечна, как сегодня… И все делал сам. Абсолютно!

Большая коллекция его обуви – в Музее Метрополитен, возможно, потому, что самой значительной его клиенткой была Рита де Акоста Лидиг, американская миллиардерша, заказавшая у Янторни более 300(!) пар туфель. Кстати, ее гардероб лег в основу коллекции Института костюма Музея Метрополитен.

Большая коллекция его обуви – в Музее Метрополитен, возможно, потому, что самой значительной его клиенткой была Рита де Акоста Лидиг, американская миллиардерша, заказавшая у Янторни более 300(!) пар туфель. Кстати, ее гардероб лег в основу коллекции Института костюма Музея Метрополитен.

Сумочки

Сумочки эпохи Ар-деко

Ну, где туфли, там и сумочки! Коллекция сумок, представленная здесь, весьма внушительна и ооочень хороша!

Вообще, коммерческое производство дамских сумочек как раз начинается в 1920-е. Впрочем, они были, скажем так, двух типов. Как и платья. Днем (для работы или дел) – из кожи или ткани, вечером – из бисера и кольчужного плетения из серебра, мельхиора, латуни или бронзы.

Сумочки из ткани, расшитые бисером, были особенно популярны. Они часто закреплялись / подшивались к целлулоидной или металлической раме – фермуару и продавались в виде DIY наборов («Сделай сам»). Самой популярной была вертикальная форма с ремешком на запястье. И, конечно, стиль ар-деко проявил себя во всей красе в их орнаменте, часто геометрическом.

Но можно было встретить сумочку с кукольной головкой… Экстравагантно, но как-то странно для взрослых женщин пить коктейли, покачивая сумочкой, украшенной кукольной головкой…

Сумка с лицом будуарной куклы. Текстиль, бисер, пайетки, металлизированная нить, шнур: вышивка, плетение. Франция. 1920-е гг. Коллекция Вадима Полубоярцева и Павла Карташева. Фото © Ольга Неуймина

Куклы

Все потому, что куклы тоже были в моде. Будуарные куклы, являвшиеся олицетворением любимых голливудских кинозвезд. Обычно их выставляли в спальнях – отсюда и название. Но!

Могли брать с собой в гости или театр. Куклы были большими, но легкими, одетыми в театрализованные костюмы или, например, в одежду восточных наложниц. Ими гордились, с ними позировали для фотографий, они были вещественным свидетельством достатка и роскоши.

Могли брать с собой в гости или театр. Куклы были большими, но легкими, одетыми в театрализованные костюмы или, например, в одежду восточных наложниц. Ими гордились, с ними позировали для фотографий, они были вещественным свидетельством достатка и роскоши.

Использовали и головки: на сумочках, пришивали на подушки или на мешки для пижам…

В общем, не детская игрушка, а крайне необходимый для любой состоятельной модницы аксессуар…

В общем, не детская игрушка, а крайне необходимый для любой состоятельной модницы аксессуар…

Уф! У вас еще не закружилась голова? Осталась последняя драгоценная бусина, штрих, без которого образ эпохи Ар-деко был бы неполным.

Автомобиль!

Тот самый Бьюик 44 серии, выпущенный в 1929 году (предоставлен на выставку Музеем техники Вадима Задорожного), ради которого весь поход на выставку и затевался.

Мощность двигателя — 81 лошадиная сила, максимальная скорость — 145 км/ч. С регулируемым сиденьем водителя, электростартером, стеклоочистителями, зеркалом заднего вида и указателем температуры охлаждающей жидкости.

Мощность двигателя — 81 лошадиная сила, максимальная скорость — 145 км/ч. С регулируемым сиденьем водителя, электростартером, стеклоочистителями, зеркалом заднего вида и указателем температуры охлаждающей жидкости.

Сверкающий хромом спортивный родстер – чтобы ветер развевал короткую стрижку, лицо пылало румянцем, чтобы вихревые потоки уносили прочь все невзгоды и проблемы, увлекая вас в роскошный мир грёз, пусть и упакованных…

post scriptum…

Признайтесь, захотелось перечитать Фрэнсиса Скотта Фицджеральда?… Если да, то потом возьмите в руки томик Ремарка.

Уметь забыться – вот девиз сегодняшнего дня, а бесконечные раздумья, право же, ни к чему!

Ибо ничто не вечно под луной… Еще у самого входа на выставку, рассматривая тайм-линию, обращаешь внимание, что конец этой дивной и блестящей во всех смыслах эпохи – 1933-1936…

Когда Европа начала погружаться во мрак.

Когда Европа начала погружаться во мрак.

Казалось, это было неизбежно. Все безудержное наслаждение жизнью 1920-х и первой половины 1930-х было лишь предчуствием … разбитых надежд, сломанных, исковерканных судеб.

Огни еще сверкают и отражаются в мириадах зеркал. Но это уже почти мираж. Ибо за серебряной амальгамой – черная пустота…

Особо остро ощущаешь это в глубине Манежа, свернув от Бьюика влево и очутившись в странном пространстве: то ли за театральной арьерсценой, то ли в полупустом кабаре, из которого ушли все музыканты и актеры, и только ночной рабочий еще где-то возится, закрывая двери и гася свет.

Там темно, там уже не так много людей. И платьев. И сами платья – безусловно, роскошные – в темной гамме, из черной тафты или шелка. Они еле различимы, лишь их декор выхватывает и отражает лучики уже далеких, как бы гаснущих, софитов.

Бал заканчивается. Скоро зажигательные мелодии Интербеллума захлебнутся своими самыми высокими и пронзительными нотами и превратятся в визги пуль и грохот артиллерийских снарядов. Начнется пляска смерти…

Бал заканчивается. Скоро зажигательные мелодии Интербеллума захлебнутся своими самыми высокими и пронзительными нотами и превратятся в визги пуль и грохот артиллерийских снарядов. Начнется пляска смерти…

Некую философскую точку в столь тщательно выстроенном повествовании ставит большой стенд, подготовленный Молодежным центром Эрмитажа. С цитатами, фактами, буквально «вытаскивающий» вас из мира грез.

Но сила воздействия этого рукотворного пространства мечты и сновидений настолько велика, что даже после осмысления реальности, уйдя из музея, вернувшись домой, вы все равно будете внутри себя еще долго слышать игру саксофона, шорох бахромы, разгоряченный шепот и звяканье креманок и бокалов-флют с шампанским…

Настоящая роскошь – это возможность игнорировать реальность.

P.P.S. Авторы прекрасного дизайна выставки Эмиль Капелюш и Юрий Сучков. Авторы выставочной архитектуры «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».

Подавляющее большинство фотографий и видео, использованных на этой странице (если под фото или видео не указано иное) созданы мной – правообладателем и владелицей сайта earlyscientificinstruments.art Ольгой Неуйминой. Прошу не использовать любые материалы данной страницы: текст, фото или видео без письменного разрешения правообладателя. Спасибо за поддержку авторства и соблюдение авторских прав!