Неизвестные росписи Замка Нойхаузен

кто скрывается за образами, созданными в начале 16 века?

Работа над мультимедийным проектом для Замка Нойхаузен – одна из самых интересных за последнее время. Этот проект позволил погрузиться в интереснейшую историю Пруссии и Тевтонского ордена. Именно с этим третьим по величине и известности орденом рыцарей-крестоносцев и связано искусствоведческое исследование двух стенных росписей, обнаруженных при проведении реставрационных работ.

Ольга Неуймина

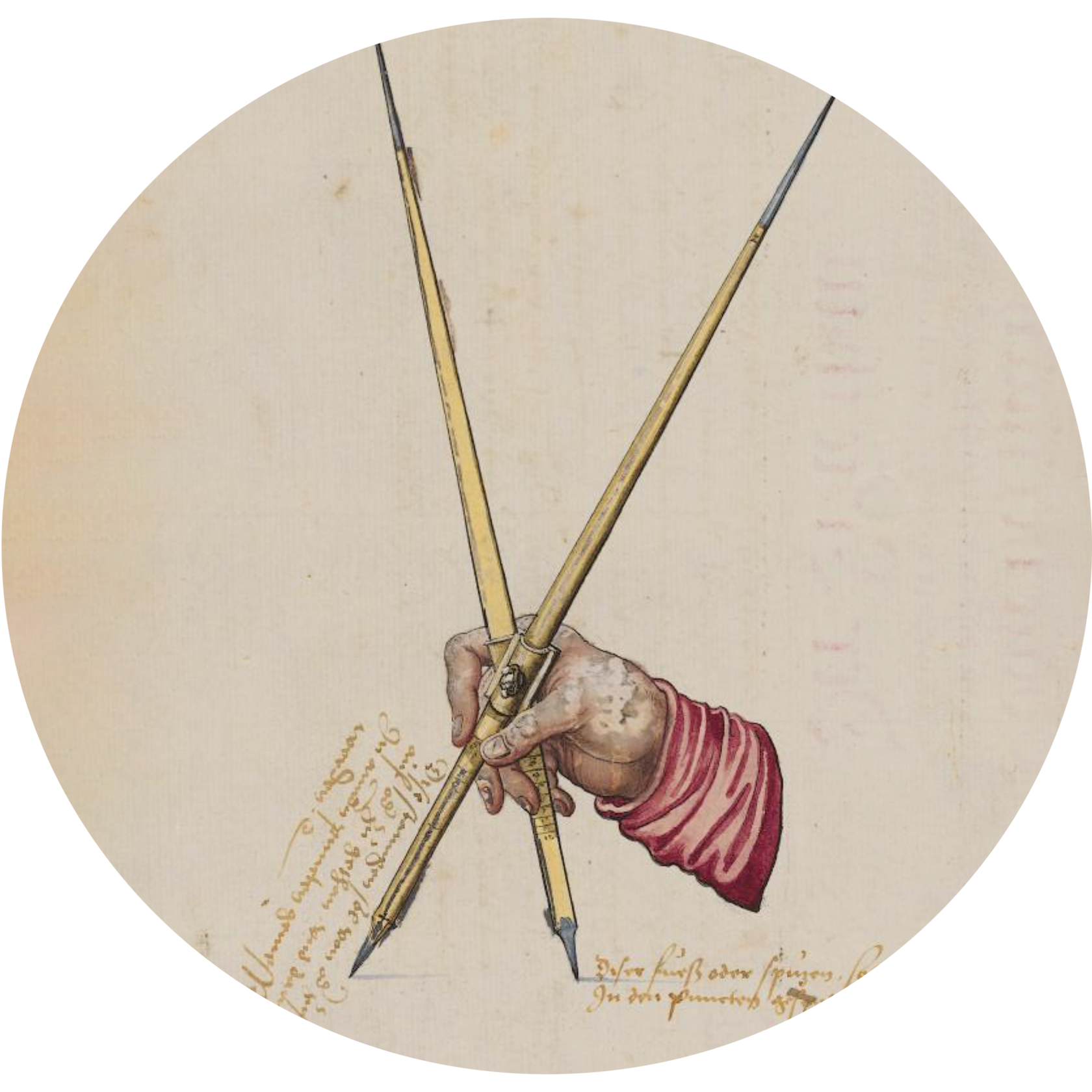

автор текста, искусствовед, сценарист, создатель сайта earlyscientificinstruments.art

Настоящее исследование выполнено на основе предположений и информации, предоставленных реставратором Александром Кузнецовым-Сергеевым, а также на основе фотографий, сделанных в процессе проведения реставрационных работ и любезно предоставленных Игорем Маревичевым . О том, какие конкретно предположения легли в основу исследования, будет подробно рассказано ниже.

Исторический контекст

без которого ни одно искусствоведческое исследование невозможно

Датой основания замка Нойхаузен считается 1292 год. Это был замок соборного капитула Самбии, построенный при епископе Кристиане фон Мюльхаузене. Вплоть до начала XVI века замок принадлежал капитулу, однако находился он на территории государства Тевтонского ордена, и капитул всецело ему подчинялся.

В начале XVI века в Пруссии складывалась непростая политическая ситуация, связанная с поражением в последней битве «Великой войны» между Тевтонским орденом и союзом Литвы и Польши – Грюнвальдской. Пруссия потеряла часть земель. В 1454 г. города и сословия Западной Пруссии подняли восстание против власти Тевтонского ордена, которое было поддержано Польшей. После разрушительной Тринадцатилетней войны 1454 – 1466 гг. был заключён Второй Торуньский мир, по условиям которого Тевтонский орден потерял Мариенбург и западную часть своих владений, сохранив лишь Кёнигсберг с окрестностями. В 1519 – 1521 гг. 37-й верховный магистр ордена Альбрехт Бранденбургский попытался изменить эту ситуацию, заключив в 1517 г. союзный договор с великим князем московским Василием III Ивановичем и начав войну с Польским королевством.

Эта попытка обернулась неудачей. По совету Мартина Лютера Альбрехт Бранденбургский заключил мир с польским королем и превратил орденское государство Пруссия в светское герцогство, главенствующей религией в котором стало лютеранство. Это произошло в 1525 году.

В начале XVI века в Пруссии складывалась непростая политическая ситуация, связанная с поражением в последней битве «Великой войны» между Тевтонским орденом и союзом Литвы и Польши – Грюнвальдской. Пруссия потеряла часть земель. В 1454 г. города и сословия Западной Пруссии подняли восстание против власти Тевтонского ордена, которое было поддержано Польшей. После разрушительной Тринадцатилетней войны 1454 – 1466 гг. был заключён Второй Торуньский мир, по условиям которого Тевтонский орден потерял Мариенбург и западную часть своих владений, сохранив лишь Кёнигсберг с окрестностями. В 1519 – 1521 гг. 37-й верховный магистр ордена Альбрехт Бранденбургский попытался изменить эту ситуацию, заключив в 1517 г. союзный договор с великим князем московским Василием III Ивановичем и начав войну с Польским королевством.

Эта попытка обернулась неудачей. По совету Мартина Лютера Альбрехт Бранденбургский заключил мир с польским королем и превратил орденское государство Пруссия в светское герцогство, главенствующей религией в котором стало лютеранство. Это произошло в 1525 году.

Замок Нойхаузен после реконструкции. Автор: Keeper of Neuhausen Castle. Собственная работа, CC BY 4.0. Wikimedia Commons

Замок Нойхаузен в начале XVI столетия становится резиденцией капитула, в которой в том числе хранятся важные документы и реликвии. Таким образом значение замка к 1519 году – а именно эту дату мы видим на одной из росписей (см. ниже) – серьезно возросло.

В 1525 году, после секуляризации Пруссии, замок стал прибежищем членов соборного капитула Самбии, которым пришлось бежать из Кёнигсберга. Позже, в этом же году Нойхаузен был передан во владение герцога. С этого момента началась светская история замка.

В 1525 году, после секуляризации Пруссии, замок стал прибежищем членов соборного капитула Самбии, которым пришлось бежать из Кёнигсберга. Позже, в этом же году Нойхаузен был передан во владение герцога. С этого момента началась светская история замка.

Росписи. Описание

При расчистке сохранившихся фасадов над бывшими главными воротами замка Нойхаузен в нишах были обнаружены росписи, которые когда-то были заложены кирпичом. Когда росписи были таким образом скрыты, неизвестно. Однако можно предполагать, что это произошло после секуляризации Пруссии, то есть после 1525 г. Такое сокрытие росписей обеспечило их относительную сохранность.

Замок Нойхаузен в процессе реставрации.

Над воротами видны ниши, в которых находятся росписи. Фотография предоставлена Игорем Маревичевым.

По информации Александра Кузнецова-Сергеева, реставратора, занимавшегося росписями, химический анализ показал, что «материалы близки к историческим традициям более ранних эпох. Т.е. краски и грунт, а также основание – это составы из натуральных известковых и гипсовых вяжущих. Краски содержат натуральные пигменты и вяжущие на основе животных клеев».

Роспись выполнена в технике a secco, в данном случае масляными красками по сухой или слегка сырой штукатурке.

По левую руку от въезда – женский образ, по правую – изображение неизвестного святого.

Роспись выполнена в технике a secco, в данном случае масляными красками по сухой или слегка сырой штукатурке.

По левую руку от въезда – женский образ, по правую – изображение неизвестного святого.

Сами ниши оформлены как стрельчатые арки, обрамленные по краям архитектурным декором в виде двойных балясин или полуколонн, обвитых стилизованными плетями вьющегося растения.

Возможно, это виноградная лоза – символ Христа и христианской веры.

Ибо сказал Христос: «Я есмь истинная виноградная лоза ... » (Евангелие от Иоанна, 15:1)

Фигуры изображены в полный рост и находятся на постаментах в виде гербовых щитов, удерживаемых щитодержателями в виде рук или лап какого-то животного.

Композиционное решение росписей – фигура на постаменте в арке – может восходить как к резным алтарям, типичным для готики, которыми особенно славились германские земли, так и к традиции фасадной скульптуры готических соборов.

Возможно, это виноградная лоза – символ Христа и христианской веры.

Ибо сказал Христос: «Я есмь истинная виноградная лоза ... » (Евангелие от Иоанна, 15:1)

Фигуры изображены в полный рост и находятся на постаментах в виде гербовых щитов, удерживаемых щитодержателями в виде рук или лап какого-то животного.

Композиционное решение росписей – фигура на постаменте в арке – может восходить как к резным алтарям, типичным для готики, которыми особенно славились германские земли, так и к традиции фасадной скульптуры готических соборов.

Стилистически изображения фигур тяготеют к традициям итальянского ренессанса, об этом говорит почти скульптурная лепка лица у мужской фигуры.

А также характер мягко ниспадающих складок одежд у женской фигуры, скорее следующих за очертаниями тела, нежели существующих как самостоятельный и довольно декоративный элемент, что свойственно северному искусству.

К сожалению, выполненная после окончания реставрационных работ обводка фигуры по контуру «добавила» складкам ярко выраженные острые углы, которых, если судить по фотографиям, сделанным в процессе работ, в исходном изображении не было. В итоге они резко контрастируют с общим мягким итальянизирующим абрисом фигуры.

Суммируя, можно сказать, что мы видим сочетание мотивов готики и южных традиций эпохи Ренессанса, что было характерным для искусства германских земель XVI века, которое никогда «не забывало» готику.

“

… поздняя готика и ренессанс в Германии никогда не воспринимались, как исключающие друг друга противоположности: употреблялись смешанные формы.

Росписи. Датировка

О том, что росписи относятся к XVI веку, свидетельствует четко прочитывающаяся надпись у ног женской фигуры `1519`.

Двойные балясины, появившиеся только в эпоху Ренессанса, также могут косвенно указывать на период создания росписи.

Двойные балясины, появившиеся только в эпоху Ренессанса, также могут косвенно указывать на период создания росписи.

Роспись в левой надвратной нише. Деталь. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана 31.05.2025 г.

Росписи. Интерпретация

Женский образ в левой надвратной нише

Роспись в левой надвратной нише. Деталь. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана в процессе реставрационных работ. Любезно предоставлена Игорем Маревичевым

На расчищенной росписи хорошо различим лишь рисунок одеяния. Ни точное положение рук, ни лицо неразличимы. Можно видеть, что у фигуры выдвинута вперед правая нога, согнутая в колене. Держит ли она на руках ребенка, определенно сказать нельзя.

Очертания одеяния женской фигуры напоминают классический мафорий – традиционный для иконографии Девы Марии. Поэтому можно предположить, что женская фигура – это Дева Мария.

При этом можно отметить, что для рассматриваемого периода – начало XVI столетия – изображение Девы Марии в мафории более характерно для южного искусства, нежели для северного, в котором был более распространен мотив коронованной Богородицы.

Очертания одеяния женской фигуры напоминают классический мафорий – традиционный для иконографии Девы Марии. Поэтому можно предположить, что женская фигура – это Дева Мария.

При этом можно отметить, что для рассматриваемого периода – начало XVI столетия – изображение Девы Марии в мафории более характерно для южного искусства, нежели для северного, в котором был более распространен мотив коронованной Богородицы.

Предположение о том, что женский образ – это образ Девы Марии, было изначально выдвинуто проводившим реставрационные работы А. Кузнецовым-Сергеевым.

Фигура стоит на постаменте, образованном гербовым (геральдическим) щитом: на красном (скорее всего) поле изображена Mitra simplex – головной убор католического епископа. Что может указывать, например, на заказчика росписи – епископа Самбии, или символизировать соборный капитул как важную часть орденского государства.

Надпись сохранилась лишь частично. Хорошо различимы лишь символы «cu» (с тильдой над буквой «с») и «du». Можно лишь констатировать, что этой информации явно недостаточно для воспроизведения полной фразы, которая, вполне возможно, могла бы послужить важным проясняющим обстоятельством.

Надпись сохранилась лишь частично. Хорошо различимы лишь символы «cu» (с тильдой над буквой «с») и «du». Можно лишь констатировать, что этой информации явно недостаточно для воспроизведения полной фразы, которая, вполне возможно, могла бы послужить важным проясняющим обстоятельством.

Мужской образ в правой надвратной нише

Это изображение святого, о чем говорит четко читающийся нимб. Он безбород и кудряв. Его фигура завернута в длинный плащ. Положение рук лишь угадывается. По выставленным в сторону локтям можно предположить, что его руки находятся вместе на уровне груди. Однако утверждать, что они, например, сложены в молитвенном жесте, невозможно.

Роспись в правой надвратной нише. Деталь. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана в процессе реставрационных работ. Любезно предоставлена Игорем Маревичевым

Гербовый щит «с тремя поясами». Деталь росписи в правой надвратной нише. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана 31.05.2025 г.

Святой также находится на постаменте в виде гербового щита, который держат две лапы или две руки. Такой щит, начинающийся и заканчивающийся полосами одного цвета, носит название Wappenschild mit drei Balken, то есть «щит с тремя поясами». Его форма – «растянутая шкура» – соответствует времени создания росписи, так как именно такая форма была характерна для немецких гербовых щитов XVI-XVII вв. Однако пока идентифицировать герб не удалось.

Обращаясь к контексту, можно предположить, что после 1517 года и заключения союзного договора с великим князем московским Василием III Ивановичем в воздухе «витало предчувствие войны». Важно вспомнить, что изменился и статус Нойхаузена, который в начале XVI столетия стал резиденцией капитула. То есть возросла его значимость. Теперь здесь хранятся важные документы.

Возможно, «предчувствуя» надвигающуюся войну, замок решили дополнительно защитить, разместив над входными воротами росписи с изображениями покровителей.

Возможно, «предчувствуя» надвигающуюся войну, замок решили дополнительно защитить, разместив над входными воротами росписи с изображениями покровителей.

Святыми покровителями Тевтонского ордена являются Дева Мария, Святой Георгий и Святая Елизавета Тюрингская1. (Нужно отметить, что орден до сих пор существует).

В этом случае можно предположить, что женская фигура – это, действительно, Дева Мария. Подобная гипотеза может основываться не только на интерпретации ее одежд как традиционного мафория, но и на концептуальном сходстве росписи в Нойхаузене и фигуры Девы Марии в наружной нише костёла Пресвятой Девы Марии в замке Мариенбург – самом большом кирпичном замке Европы, оплоте Тевтонского ордена и резиденции Великого Магистра с 1309 года по 1456 год.

1 Vorbilder unseres Handelns, Vertreter eines starken Glaubens. Ordenspatrone // Deutscher Orden [Электронный ресурс]. – URL: https://www.deutscher-orden.de/spiritualitaet/ordenspatrone (дата обращения: 06.08.2025).

В этом случае можно предположить, что женская фигура – это, действительно, Дева Мария. Подобная гипотеза может основываться не только на интерпретации ее одежд как традиционного мафория, но и на концептуальном сходстве росписи в Нойхаузене и фигуры Девы Марии в наружной нише костёла Пресвятой Девы Марии в замке Мариенбург – самом большом кирпичном замке Европы, оплоте Тевтонского ордена и резиденции Великого Магистра с 1309 года по 1456 год.

1 Vorbilder unseres Handelns, Vertreter eines starken Glaubens. Ordenspatrone // Deutscher Orden [Электронный ресурс]. – URL: https://www.deutscher-orden.de/spiritualitaet/ordenspatrone (дата обращения: 06.08.2025).

Монументальная 8-метровая фигура Мадонны с младенцем Иисусом была самой большой средневековой скульптурой в Европе. Фигура была создана в 1340 году, когда орденская часовня в замке была расширена и превращена в церковь (костёл) Пресвятой Девы Марии. Скульптура была изготовлена из гипса, первоначально с полихромной росписью и позолотой. 40 лет спустя ее покрыли золотом и цветной стеклянной мозаикой.

Эта скульптура украшает восточный фасад костёла и встроена в оконную нишу в виде стрельчатой арки.

Уместно вспомнить, что в результате заключения Второго Торуньского мира Тевтонский орден потерял крепость Мариенбург, а, следовательно, и знаковая для ордена фигура Девы Марии оказалась на территории другого государства. Не исключено, что роспись в замке Нойхаузен может являться, в том числе, попыткой восполнить утрату этого образа.

Но вернемся к мужскому образу. Возможно ли, что это – Святой Георгий?

Эта скульптура украшает восточный фасад костёла и встроена в оконную нишу в виде стрельчатой арки.

Уместно вспомнить, что в результате заключения Второго Торуньского мира Тевтонский орден потерял крепость Мариенбург, а, следовательно, и знаковая для ордена фигура Девы Марии оказалась на территории другого государства. Не исключено, что роспись в замке Нойхаузен может являться, в том числе, попыткой восполнить утрату этого образа.

Но вернемся к мужскому образу. Возможно ли, что это – Святой Георгий?

Когда росписи были раскрыты, мужской образ сочли изображением Св. Иосифа, затем, когда стало ясно, что изображенный святой безбород и молод, версия о Св. Иосифе была отвергнута. Проводившими реставрационные работы специалистами было высказано предположение, что с правой стороны от ворот изображен Св. Георгий – еще один покровитель Тевтонского ордена

«Он является вторым покровителем Тевтонского ордена. Святой Георгий олицетворяет храбрость, рыцарство и самоотверженную преданность вере. Его мужество, преданность и безусловная верность Богу являются для нас ежедневным примером», – так пишут о Св. Георгии на сайте Тевтонского ордена

Знамя Тевтонского ордена. Сокровищница Тевтонского ордена в Вене.

Источник изображения: https://s.melc.lt/upload/files/Zalgirio%20musis.pdf С. 5

Иконография Святого Георгия является довольно устоявшейся. И можно утверждать, что Святой Георгий, полностью завернутый в плащ, без доспехов, копья, щита и дракона встречается крайне редко.

Да и на орденском знамени Св. Георгий – в своем самом хрестоматийном изводе: на коне, поражающий дракона. На щите святого хорошо различим крест Тевтонского ордена.

Да и на орденском знамени Св. Георгий – в своем самом хрестоматийном изводе: на коне, поражающий дракона. На щите святого хорошо различим крест Тевтонского ордена.

Впрочем, на фотографиях, сделанных в процессе реставрационных работ можно «усмотреть» у левой руки святого нечто похожее на рукоять меча, а у его правого плеча – деталь, напоминающую наплечник латного доспеха.

И тогда это, действительно, может быть изображение Святого Георгия.

К сожалению, после «приведения росписи в порядок» и обводки контуров эти детали практически не читаются. Являлись ли они своеобразным «миражом» и следствием утрат или были реальными элементами образа, сказать теперь практически невозможно.

Неизвестный святой. Деталь. Роспись в правой надвратной нише. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана в процессе реставрационных работ и любезно предоставлена Игорем Маревичевым

Неизвестный святой. Деталь. Роспись в правой надвратной нише. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана 31.05.2025 г.

Стоит, впрочем, обратить внимание на прекрасно сохранившуюся надпись у ног святого:

plenus gratia et fortitudine – полон благодати и силы.

Это точная цитата из Деяний апостолов 6:8:

Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo (Vulgata).

То есть:

Стефан был полон благодати и силы, он творил среди народа великие чудеса и знамения. (Синодальный перевод)

plenus gratia et fortitudine – полон благодати и силы.

Это точная цитата из Деяний апостолов 6:8:

Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo (Vulgata).

То есть:

Стефан был полон благодати и силы, он творил среди народа великие чудеса и знамения. (Синодальный перевод)

И они относятся к Святому Стефану Первомученику.

Святой Стефан традиционно изображается с камнями в руках – орудием его убийства.

Святой Стефан традиционно изображается с камнями в руках – орудием его убийства.

Предполагаемое положение рук мужской фигуры позволяет счесть, что они сложены у груди, так как в них – камни.

Можно также отметить, что Святой Стефан часто изображается довольно молодым, безбородым и с кудрявыми волосами.

Неизвестный святой. Деталь. Роспись в правой надвратной нише. Замок Нойхаузен.

Фотография сделана 31.05.2025 г.

Но на данный момент никаких источников, связывающих Тевтонский орден со Святым Стефаном найти не удалось. За исключением лишь того, что Церковь Тевтонского ордена в Вене находится в двух шагах от Собора Святого Стефана.

Однако известно, что с 1515 по 1520 годы пробстом самбийского соборного капитула был Стефан Гердт из Кёнигсберга.

Пробст был фактически вторым лицом после епископа и был наделен многими полномочиями2.

Сам Стефан Гердт был высокообразованным человеком, ректором Лейпцигского университета, проведшим некоторое время в Болонье, куда он, по всей видимости, сопровождал двух юных Мейсенских князей. Кроме того, в 1516 году, во время болезни епископа (до сих пор точно неизвестно, кто его замещал, и, возможно, это был Гердт), Стефан Гердт попал в неприятную историю, связанную напрямую с его довольно высоким мнением о себе. Он был помещен в тюрьму, а затем какое-то время находился под домашним арестом. Однако уже в 1518 году Гердт выполнял специальное поручение Великого магистра в Швеции, то есть, по-видимому, был прощен и восстановлен в должности3.

В связи с вышесказанным можно, в том числе, принять гипотезу, что Св. Стефан «появился» в Нойхаузене, который в этот период приобретал все большее значение, как, например, своеобразный «дар» пробста, которому в 1518 году явно вернули расположение.

Возможно также, что амбициозный пробст увидел прекрасную возможность оставить о себе «память в веках».

Учитывая, что Стефан Гердт был высокообразованным человеком гуманистической направленности, к тому же обучавшимся в Болонье, а, значит, хорошо знакомым с искусством итальянских мастеров, уместными оказываются и итальянизирующие черты стенных росписей.

2 Biskup R. Das Domkapitel von Samland (1285-1525). Toruń: Verlag der Nikolaus-Kopernikus Universität, 2007. S.146-148.

3 Biskup R. Das Domkapitel von Samland (1285-1525). Toruń: Verlag der Nikolaus-Kopernikus Universität, 2007. S.508-513

Однако известно, что с 1515 по 1520 годы пробстом самбийского соборного капитула был Стефан Гердт из Кёнигсберга.

Пробст был фактически вторым лицом после епископа и был наделен многими полномочиями2.

Сам Стефан Гердт был высокообразованным человеком, ректором Лейпцигского университета, проведшим некоторое время в Болонье, куда он, по всей видимости, сопровождал двух юных Мейсенских князей. Кроме того, в 1516 году, во время болезни епископа (до сих пор точно неизвестно, кто его замещал, и, возможно, это был Гердт), Стефан Гердт попал в неприятную историю, связанную напрямую с его довольно высоким мнением о себе. Он был помещен в тюрьму, а затем какое-то время находился под домашним арестом. Однако уже в 1518 году Гердт выполнял специальное поручение Великого магистра в Швеции, то есть, по-видимому, был прощен и восстановлен в должности3.

В связи с вышесказанным можно, в том числе, принять гипотезу, что Св. Стефан «появился» в Нойхаузене, который в этот период приобретал все большее значение, как, например, своеобразный «дар» пробста, которому в 1518 году явно вернули расположение.

Возможно также, что амбициозный пробст увидел прекрасную возможность оставить о себе «память в веках».

Учитывая, что Стефан Гердт был высокообразованным человеком гуманистической направленности, к тому же обучавшимся в Болонье, а, значит, хорошо знакомым с искусством итальянских мастеров, уместными оказываются и итальянизирующие черты стенных росписей.

2 Biskup R. Das Domkapitel von Samland (1285-1525). Toruń: Verlag der Nikolaus-Kopernikus Universität, 2007. S.146-148.

3 Biskup R. Das Domkapitel von Samland (1285-1525). Toruń: Verlag der Nikolaus-Kopernikus Universität, 2007. S.508-513

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что росписи появились над бывшими главными воротами замка Нойхаузен в 1519 году. В довольно смутное время, когда орденское государство Пруссия готовилось к войне с Польским королевством. Скорее всего, образы разместили как дополнительную защиту резиденции самбийского соборного капитула.

Но если про женский образ можно с уверенностью сказать, что это образ покровительницы Тевтонского ордена – Девы Марии, то идентификация мужского образа пока остается под вопросом.

С одной стороны, логично предположить, что это – Святой Георгий, второй покровитель ордена. Однако присутствующая в ногах образа надпись, являющаяся прямой цитатой из Деяний апостолов и прямо указывающая на Святого Стефана Первомученика, заставляет усомниться в подобной интерпретации. Ибо сложно предположить, что католический орден, свято чтущий Слово Божье, будет так вольно с ним обращаться.

Возможно ли, что изображенный святой – это Св. Стефан? Данная версия не кажется совсем неприемлемой, учитывая личность и имя пробста самбийского капитула – Стефана Гердта. Однако очевидно, что она требует дальнейшей проработки.

Например, неизвестным остается принадлежность герба под ногами святого. Идентификация герба могла бы пролить свет на личность заказчика росписи. Однако пока это сделать не удалось.

Что касается причин, по которым росписи были скрыты. Наиболее очевидной является иконоборчество, которое было свойственно протестантским движениям, особенно, в период их становления. Однако, известно, что Мартин Лютер не поддерживал иконоборчество4, а герцог Альбрехт, переходя в лютеранство, ориентировался именно на Лютера и его взгляды.

На мой взгляд, росписи скрыли, ибо замок Нойхаузен перешел во владение герцога. Позже он будет подарен второй жене герцога Анне Марии Брауншвейг-Каленберг-Гёттингенской, а потом превратится в излюбленные охотничьи угодья прусских монархов. То есть замок в 1525 году становится чисто светским, и более «не нуждается» в образах святых.

Впрочем, тот, кто аккуратно закрыл росписи кирпичной кладкой, не уничтожив их, а попросту спрятав, смог таким образом сохранить их для потомков. И спустя 500 лет они вновь явились людям и миру.

4 Мойса А.А. Мартин Лютер в контексте визуальной рецепции Реформации в первой половине XIX в. // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2025. No 1.

С. 14. DOI: 10.28995/2073-6339-2025-1-12-28

Но если про женский образ можно с уверенностью сказать, что это образ покровительницы Тевтонского ордена – Девы Марии, то идентификация мужского образа пока остается под вопросом.

С одной стороны, логично предположить, что это – Святой Георгий, второй покровитель ордена. Однако присутствующая в ногах образа надпись, являющаяся прямой цитатой из Деяний апостолов и прямо указывающая на Святого Стефана Первомученика, заставляет усомниться в подобной интерпретации. Ибо сложно предположить, что католический орден, свято чтущий Слово Божье, будет так вольно с ним обращаться.

Возможно ли, что изображенный святой – это Св. Стефан? Данная версия не кажется совсем неприемлемой, учитывая личность и имя пробста самбийского капитула – Стефана Гердта. Однако очевидно, что она требует дальнейшей проработки.

Например, неизвестным остается принадлежность герба под ногами святого. Идентификация герба могла бы пролить свет на личность заказчика росписи. Однако пока это сделать не удалось.

Что касается причин, по которым росписи были скрыты. Наиболее очевидной является иконоборчество, которое было свойственно протестантским движениям, особенно, в период их становления. Однако, известно, что Мартин Лютер не поддерживал иконоборчество4, а герцог Альбрехт, переходя в лютеранство, ориентировался именно на Лютера и его взгляды.

На мой взгляд, росписи скрыли, ибо замок Нойхаузен перешел во владение герцога. Позже он будет подарен второй жене герцога Анне Марии Брауншвейг-Каленберг-Гёттингенской, а потом превратится в излюбленные охотничьи угодья прусских монархов. То есть замок в 1525 году становится чисто светским, и более «не нуждается» в образах святых.

Впрочем, тот, кто аккуратно закрыл росписи кирпичной кладкой, не уничтожив их, а попросту спрятав, смог таким образом сохранить их для потомков. И спустя 500 лет они вновь явились людям и миру.

4 Мойса А.А. Мартин Лютер в контексте визуальной рецепции Реформации в первой половине XIX в. // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2025. No 1.

С. 14. DOI: 10.28995/2073-6339-2025-1-12-28